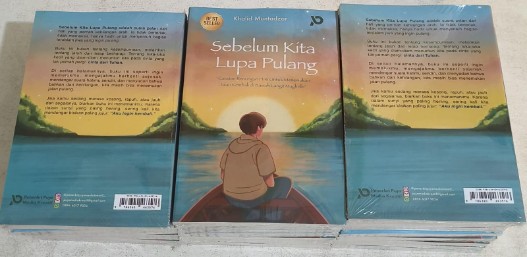

Di salah satu sudut ruangan itu, sebuah piala berwarna emas berdiri tegak, memantulkan cahaya kebanggaan. Di bawah piala itu tertulis dua kata yang menjadi mimpi banyak penulis “Best Seller”. Bersanding dengannya, tergeletak buku berjudul Sebelum Kita Lupa Pulang, lengkap dengan sertifikat penghargaan.

Siapapun yang melihatnya pasti berpikir bahwa ini adalah puncak kejayaan seorang penulis muda.

Namun, bagi Khalid Muntadzar, piala itu bukan sekadar benda mati. Itu adalah saksi bisu dari malam-malam panjang yang sunyi di kota tua Fez, Maroko.

Di tengah hawa dingin yang menusuk tulang dan ribuan kilometer jarak yang memisahkannya dari tanah air, piala itu adalah muara dari sebuah perjuangan sunyi. Di balik kilauannya, tersimpan cerita yang jauh dari kemewahan.

Buku yang kini digenggam erat oleh banyak pembaca ini tidak lahir di atas meja kerja yang nyaman atau diketik pada laptop canggih.

Naskah yang berisi renungan hati di bawah langit Maghribi yang jingga itu justru lahir dari jemari yang menari di atas layar ponsel kecil, dicicil di sela-sela napas kehidupannya sebagai pelajar rantau berusia 20 tahun.

”Saya menulisnya dengan menggunakan HP awalnya,” kenang Khalid, mengingat masa-masa awal proses kreatifnya.

“Di manapun saya lagi ada waktu kosong dan waktu sendirian, ya pasti saya akan menulis di HP langsung.”

Baginya saat itu, gawai adalah satu-satunya alat untuk merekam gejolak batin yang tak tertahankan.

Motivasi Khalid bukanlah piala emas yang kini ia miliki. Ia menulis karena hatinya tidak tega menjadi “rumah” bagi luka teman-temannya yang sendirian. Sebelum namanya tercetak di sampul buku, Khalid adalah tempat pulang bagi banyak keresahan.

Teman-temannya sering datang, membawa beban hidup yang nyaris membuat mereka roboh, menangis tersedu-sedu di hadapannya karena merasa hidup terlalu hampa.

”Saat-saat ketika orang butuh jawaban, ada yang cerita ke saya sampai nangis-nangis. Ya, hal itu yang membuat saya selalu ingin menulis,” tuturnya lembut.

Ia menyadari, sekadar mendengarkan dan menjawab satu per satu keluhan tidaklah cukup. Air matanya sering ikut jatuh mendengar kisah mereka, dan dari sanalah tekad itu membaja. Ia ingin jawaban itu abadi. Ia ingin tulisan itu bisa dibaca oleh siapa saja yang sedang terluka, bukan hanya satu orang yang datang mengetuk pintunya hari itu.

Namun, mengubah air mata menjadi sebuah karya best seller ternyata adalah ujian ketahanan mental yang luar biasa.

Perjalanan naskah itu penuh kerikil tajam. Khalid harus bertarung dengan naskah yang dibongkar-pasang, revisi yang tak kunjung usai, hingga penolakan yang sempat memukul mundur semangatnya. Ada malam-malam di mana ia merasa tidak sanggup lagi melanjutkannya.

”Berkali-kali pusing karena terlalu banyak editor, dan beberapa kali ditolak. Ya akhirnya sempat ingin berhenti,” akuinya jujur.

Di titik terendah itu, ia kembali teringat alasannya memulai. Bayangan wajah-wajah yang membutuhkan “peta” untuk kembali bangkit membuatnya bertahan. Ia merasa naskah ini adalah amanah; tugas jiwa yang harus diselesaikan, seberat apapun proses penyuntingannya.

Kini, kerja keras di tanah rantau itu terbayar lunas. Sebelum Kita Lupa Pulang hadir sebagai penawar bagi jiwa-jiwa yang tersesat di era digital yang bising ini.

Khalid menyadari bahwa generasinya sedang berlari kencang mengejar dunia, namun tak sadar batin mereka tertinggal jauh di belakang hingga lupa pada sang Pencipta. Lewat bukunya, ia mengajak pembaca untuk kembali.

”Banyak orang yang memang pergi terlalu jauh dari dirinya. Sehingga mereka sampai lupa pulang. Pulang kepada Tuhan, pulang kepada diri sendiri,” tegasnya.

Kepada mereka yang kini sedang memegang bukunya, atau siapapun yang merasa hidupnya terlalu berat, Khalid menitipkan pesan penguat layaknya seorang teman yang menepuk bahu.

”Ingat, dalam setiap ujian yang Allah berikan seberat apapun itu, tentu ada hikmah dan jalan keluar yang pasti akan ketemu apabila kita mencarinya. Maka terus jalanin, terus syukurin, dan terus bersabarlah.”

Dari kesunyian kamar di Fez, suara hati anak muda Indonesia ini kini menggema lantang. Piala di atas meja itu hanyalah simbol, namun kemenangan sesungguhnya bagi Khalid adalah ketika tulisannya berhasil menemani seseorang untuk menemukan jalan pulang kembali.